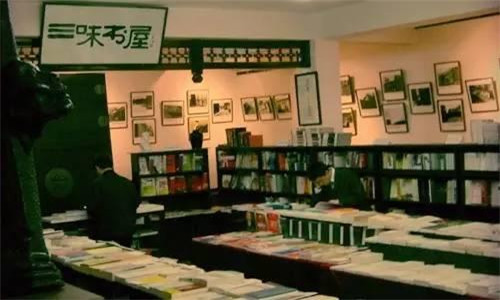

“三味書屋”是寧夏鼎豐泰餐飲文化有限公司旗下“五渡空間文化小院”內的一間書屋,供客人來吾家小院閱讀的一個場所,書屋取名魯迅筆下的“從百草園到三味書屋”的名字,寓意遠離鬧市的喧嘩,獨處一偶在此與書為友、獨享自得其樂的庭院簡約生活。

三味書屋的設計和內部布置,采用中式簡約風格,突出文化與自然的有機融合,書籍與吾為友的互通,融入期間,方知三味其道。

魯迅先生有篇著名的散文《從百草園到三味書屋》。相信很多人都讀過,但是許多人并不了解,文中所寫的三味書屋的“三味”的含義。那么,三味書屋里的“三味”指的是哪三種“味”呢?

三味書屋是清末紹興城里著名私塾。魯迅12歲在這里求學,塾師是壽鏡吾老先生。三味書屋,是三長間的小花廳,本是壽家的書房。壽鏡吾老先生在此坐館教書長達六十年。

古人有兩種說法:其一是前人對讀書感受的一種比喻,“讀經味如稻粱,讀史味如肴饌,讀諸子百家味如醯醢,”三種體驗合稱為“三味”。

其二是“三味”出自宋代李淑《邯鄲書目》:“詩書味之太羹,史為折俎,子為醯醢,是為三味。”這是把詩書子史等書籍比作佳肴美味,比喻為很好的精神食糧。

“三味書屋”兩旁屋柱上有一副抱對,上書:“至樂無聲唯孝悌,太羹有味是詩書”,可見“三味書屋”中的“三味”應該用的就是這個意思。

“三味書屋”原題“三余書屋”,取《三國志》裴松之注,引董遇言:“為學當以之余,冬者發之余,夜者日之余,陰雨者晴之余。”意示人們應把握時間,努力學習。

書屋易主壽氏后,書屋主人兼塾師壽鏡吾先生的祖父壽峰嵐又引蘇軾“此生有味在三余”的詩句,將“余”字改為“味”字。

而壽鏡吾老先生之孫壽宇先生在他寫的文章中則是這么說的:“我不止一次地從我祖父壽鏡吾的口中,聽到解釋三味書屋的含義。祖父對‘三味書屋’含義的解釋是‘布衣暖,菜根香,詩書滋味長’”。

壽鏡吾老先生說:“‘布衣’就是老百姓,‘布衣暖’就是甘當老百姓,不去當官做老爺;‘菜根香’就是滿足于粗茶淡飯,不羨慕、不向往于山珍海味的享受;‘詩書滋味長’就是認真體會詩書的深奧內容,從而獲得深長的滋味。”據說,這是壽鏡吾老先生的父親壽韻樵親手擬定的,要子孫認真體會,身體力行。

壽鏡吾老先生忠實遵守父訓,立志不當官,也反對和禁止兒子去當官。他不允許小兒子去趕考,甚至把他鎖在樓上,每頓飯菜都叫人給送去。結果他的小兒子用麻繩綁在窗門上,緣繩而下,逃出了樓房,終于去北京考取了朝考一等第一名,當上了吉林省農安縣的知縣。

壽鏡吾老先生就罵他不孝,罵了好長一個時期。大概吳越是山水魚米之鄉,讀書人家里若有些小的產業,不至于過不去、非要去當官不可。再加上清朝政治混亂,壽老先生對清末官場的腐敗是深惡痛絕的,認為亂世切莫去做官,即使做了官也是昏官。

在當時這種遁世退卻、不合濁流的態度是可貴的,聯系“三味書屋”的命名,很能看出老先生的正直、善良。這對于他的學生,如后來成為反封建的猛士的魯迅先生,大概不會沒有影響吧!